果物好きな方は誰しも考えたことがあるかもしれません。

そんなときは果樹の中でも比較的栽培しやすいブルーベリーがおすすめです。今回は栽培初心者でも簡単にできるブルーベリーの選び方や育て方について紹介いたします。

目次

ブルーベリーの選び方(品種の違い)

まずはじめに、栽培するブルーベリーの選び方から紹介いたします。栽培環境(夏や冬の気温、栽培できる場所の広さ等)に合わせて、品種や樹体の状態を決めていきましょう。

品種の違いと選び方

ブルーベリーの栽培種はハイブッシュ系とラビットアイ系に分かれており、ノーザンハイブッシュ・サザンハイブッシュ・ラビットアイの品種グループが日本で主に栽培されています。

| グループ | 特徴 | 品種例 |

|---|---|---|

| ノーザン ハイブッシュ | 夏が冷涼な地域向き 味と香りが良好 収穫時期: 6月上旬~7月中旬 | ブルークロップ スパルタン ダロウ |

| サザン ハイブッシュ | 冬が温暖な地域向き 樹勢が強い 収穫時期: 6月中旬~7月中旬 | オニール シャープブルー ジュエル |

| ラビットアイ | 冬が温暖な地域向き 乾燥に強く丈夫 収穫時期: 7月中旬~8月中旬 | ティフブルー ブライトウェル ホームベル |

栽培適地として、関東地方以北の冷涼な地域ではノーザンハイブッシュ系、関東地方以西の温暖な地域ではサザンハイブッシュ系・ラビットアイ系が栽培に向いています。

ハイブッシュ系には1樹のみで自家受粉し結実する品種もありますが、異なる品種で受粉させた方が結実しやすく果実も大きくなる傾向があります。

しかし、ハイブッシュ系とラビットアイ系などの違う系統同士では結実しづらい傾向があるため、同じ系統内で異なる2品種を選び栽培するようにしましょう。(例:ラビットアイ系からティフブルー&ホームベルを1樹ずつ)

樹体の状態

庭やベランダなど栽培する場所や広さによって育てやすいサイズや鉢植え・露地植えなどの栽培方法が変わります。

今回は初心者でも栽培しやすく、様々な場所で栽培できる鉢植えをメインに説明します。

苗木の成長具合

2年生までの苗木は樹体の成長が優先で栽培が安定するまで時間がかかる為、初心者の方は2,3年生以上経過した大きめの苗木を購入することがおすすめです。

また苗木の状態として、樹勢の強い枝が伸びており根がしっかり張って安定しているものを選ぶことで栽培管理がしやすいです。

鉢の種類

鉢は材質ごとにプラスチック製・木製・素焼き鉢・陶器鉢などがあり、それぞれに特徴がありますが移動させることの多い鉢植え栽培では丈夫で軽いプラスチック製がおすすめです。

- 軽くて持ち運びが容易

- 安価

- 保水性がある

また、プラスチック製には通気性や通水性が悪いというデメリットがあるため、スリットのある鉢を選び鉢底石を入れたり、通気性・通水性の良い用土を使うなどの工夫が必要です。

目安として1,2年生は7号鉢、3,4年生は9号鉢程の大きさで栽培します。

ブルーベリーの育て方(作業まとめ)

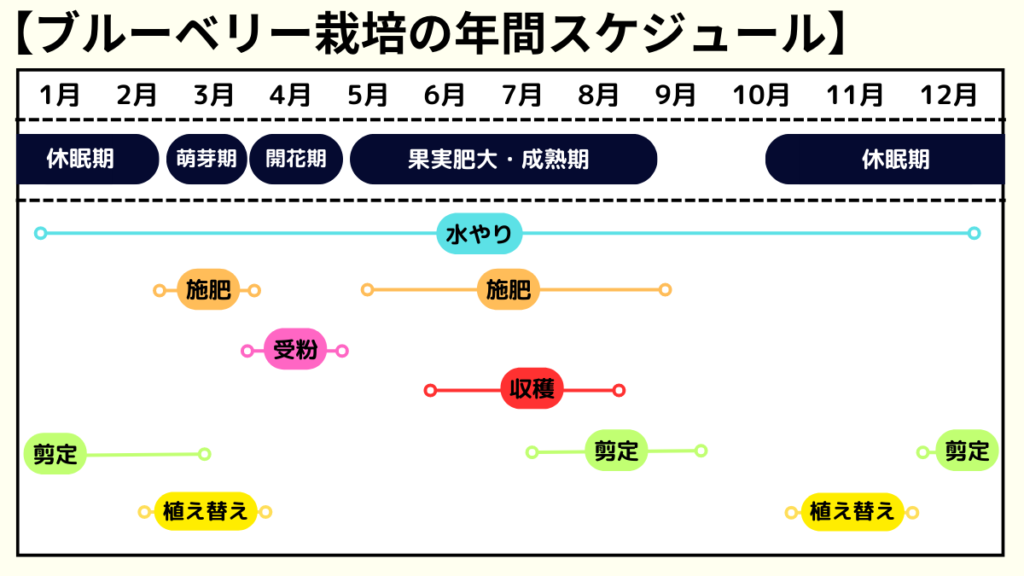

ブルーベリーは一年を通して萌芽⇒開花⇒果実生成⇒休眠を循環しており、その中で栽培の作業には以下のようなものがあります。

- 置き場所

- 水やり

- 施肥

- 受粉(人工授粉)

- 収穫

- 剪定

- 植え替え

栽培環境や日常の水やり、時期ごとに作業があるためそれぞれ解説いたします。

①置き場所

ブルーベリーの置き場所のポイントは以下のようなものがあります。

- 日当たりが良い

- 風通しが良い

- 水やりしやすく排水処理に問題がない

- 2樹以上の場合は枝が重ならない距離

ブルーベリー栽培では日当たり良好な環境が必要であり、かつ病害虫を予防するために風通しにも気を配るようにしましょう。

梅雨などで雨が続く場合は、軒下など雨の当たらない場所に移しましょう。

②水やり

土の表面が乾いてきたら水やりのタイミングであり、鉢底から流れ出るまでたっぷり水を与えます。また、季節ごとの水やり頻度の目安は以下を参考にしましょう。

| 季節 | 水やりの目安 |

|---|---|

| 春頃~梅雨 | 2,3日に1回程 |

| 梅雨明け~夏頃 | 1日1回程(乾燥具合によっては2回) |

| 秋頃~冬頃 | 7~10日に1回程 |

鉢植え栽培では土壌が乾燥しやすいため、普段からよく観察して適切なタイミングで水やりをしましょう。

③施肥

ブルーベリーの生長や果実肥大に伴い、不足する栄養分を補うためには肥料を与えることが重要です。養分が必要となる時期や肥料の種類について紹介いたします。

施肥のタイミング

ブルーベリーの果実を形成させる場合、元肥・追肥・お礼肥と3回にわたって肥料を与えます。

| 施肥 | 時期と目的 | 肥料の種類 |

|---|---|---|

| 元肥 (追肥) | 3月:萌芽後の生育促進 | 緩効性肥料 |

| 追肥 | 新梢の伸長や果実肥大促進 5月:ハイブッシュ系 6月:ラビットアイ系 | 速効性肥料 |

| お礼肥 | 結実で弱った樹勢を回復 6~9月:収穫終了後の樹体 | 速効性肥料 |

果実を形成しない場合も樹体成長に合わせて3月の萌芽直前の時期に緩効性肥料を与え、9月頃まで月1回程の頻度で速効性肥料を与えます。

新梢とは新しく伸びている枝のことを指しており、そこから結果枝(花芽を付ける枝)や発育枝(葉芽のみを付ける枝)に分類されます。

肥料の種類や量

萌芽後の育成を補助する3月の施肥(元肥または追肥)では2ヶ月程の長期間効果を持続させる為、油かす主体の肥料やIB化成肥料・コーティング肥料などの緩効性の肥料を用います。

5~9月頃の追肥やお礼肥は土壌に不足した栄養分の補充なので、速効性の化成肥料を用います。施肥量は鉢のサイズや肥料の説明書を参考にして、適量の施肥を心掛けましょう。

肥料に困った時はブルーベリー専用の肥料もおすすめです。

④受粉(人工授粉)

ブルーベリーの花は4月頃に開花し、果実が形成されるためには下記のような受粉が必要です。

- 昆虫による受粉

- 人工授粉

ブルーベリーは虫媒花であり、一般的にミツバチなどの昆虫に花粉を運んでもらうことで受粉しています。

しかし、都心という環境で昆虫が少ない場合や雨などで開花期に昆虫が活動していない場合は十分な受粉が行われないため、人工授粉が必要になります。

人工授粉

先端が開いた花房を優しくたたいて花粉を落とし耳かきの梵天(凡天)などで回収します。その後、同じ系統で別品種の花に花粉を付けていきます。

⑤収穫

ブルーベリーは品種によって収穫時期がずれており、6~8月頃に完熟具合をみて収穫していきます。

| 系統 | 収穫時期 |

|---|---|

| ハイブッシュ系 | 6月上旬~7月中旬頃 |

| ラビットアイ系 | 7月中旬~8月中旬頃 |

ハイブッシュ系の品種では6月上旬ごろから収穫が始まり、ラビットアイ系の品種では7月中旬ごろから収穫が始まります。

収穫の方法は果実を指でつまんで軽くねじるだけで簡単に取れるため、傷をつけず収穫しやすいです。

- 裂果・腐敗した果実は病害虫の原因になるので、収穫の際に回収して処分しましょう。

- 果皮に付いている果粉(ブルーム)は自身を乾燥等から守るために分泌している成分なので、収穫時に触りすぎないようにしましょう。

また、ブルーベリーを収穫する成熟具合やタイミングについて説明します。

収穫の目安

ブルーベリーは収穫後に追熟しない果物の為、樹上で完熟するまで収穫を待ちます。

果実の着色が完了してからも糖度が増加する為、果皮が全体的に青紫色になってから4,5日頃が収穫時期です。果実付近の果柄が褐色になっているものが完熟であり、手で摘み取って収穫します。

収穫のタイミング

ブルーベリーを収穫するタイミングは以下のように意識しましょう。

- 降雨後は避ける

- 気温の低い午前中

- 1樹からの収穫間隔は4~5日

- 一回の収穫で完熟果実をすべて摘み取る

水を吸収してブルーベリーの味が薄くなる場合があるため降雨後の収穫は避け、樹体へのダメージを少なくするために成熟した果実をある程度まとめて収穫しましょう。

⑥剪定

剪定とは樹体の枝を切ることで、樹形を整え安定した果実生産を目指したり病害虫の発生を抑える役割があります。剪定の種類やタイミングについて説明いたします。

剪定の種類

| 剪定の種類 | 切る位置 | 目的 |

|---|---|---|

| 間引き剪定 | 枝の基部 | 不要な枝の切除 主軸枝の更新 |

| 切り返し剪定 | 枝の途中 | 花芽の数を減らす 新梢の発生を促す |

剪定には間引き剪定と切り返し剪定があり、目的によって枝を切る位置が変わります。

- 折れた枝、枯れた枝、細い枝

- 内側に向かって伸びる枝

- 重なって影をつくる枝

- 5年以上経過した枝

- 勢いの弱いサッカー(地下茎から伸びている枝)

1,2年生で小さい樹体は着果すると樹が弱ってしまう可能性がある為、切り返し剪定で花芽をすべて落とし樹体の生長を優先しましょう。

切り返し剪定で花芽の数を減らすことで、着果数が減り個々の果実の品質が上がりやすくなります。

剪定のタイミング

ブルーベリーの剪定は夏と冬で2回タイミングがあり、主な剪定は冬に行います。

| 冬季剪定(休眠期剪定) 12月~3月頃 | 間引き剪定 切り返し剪定 |

| 夏季剪定(緑枝剪定) 7月~9月頃 | 切り返し剪定 (主に徒長枝を切る) |

徒長枝とは発育枝の中でも直立して強く伸びる枝のことであり、これを半分の長さで切り返し剪定することで管理しやすい樹の大きさに調整できます。

剪定には他にも下記のようなメリットがあります。

- 樹体の栄養成長と生殖成長を調節し、安定した生産を保つ

- 樹の内側にまで光を入れて、内部にも結実させて無駄な空間を減らす

- 無駄な枝を除き、管理の効率を向上させる

- 病害虫に侵されている枝を取り除き、樹を健全に保つ

剪定は樹体の形を整えるだけでなく健全に成長するためのサポートとなるため、樹体の状態を観察しながら今後どのように大きく育てたいかを考えて剪定をしましょう。

夏季剪定で新梢をすべて切ってしまうと光合成の養分が減り、かつ葉の蒸散による水分調節のバランスが乱れる為、剪定するのは樹形を崩す徒長枝のみに抑えましょう。

⑦植え替え(鉢増し・鉢替え)

ブルーベリーは同じ鉢で数年栽培すると根が鉢の中いっぱいに張り詰め、根詰まりを起こします。

根詰まりは水分や養分の吸収力を低下させて根の活動や枝葉の成長を阻害するため、2,3年に一度は鉢の植え替え(鉢増しまたは鉢替え)を行いましょう。

| 鉢増し | 成長した株を一回り大きい鉢に植え替えること 樹体が成長しやすくなる |

| 鉢替え | 根の周辺を切り落として同じ大きさの鉢に植え替えること 樹体のサイズをコンパクトのまま維持できる |

植え替えのタイミングは11月頃か3月頃です。冬の植え替えは低温により根に悪影響を及ぼす可能性があるため避けましょう。植え替えの流れを説明します。

- 株を鉢から抜き、根についている土をほぐす

- 長い根や、根周辺の塊(根鉢)が硬い場合は側面を少しノコギリで切り取る

- 鉢替えの場合は根鉢の外側を直径の6分の1ほど切り取る

- 新しい鉢に鉢底石や用土を入れて、深すぎないように高さを調節しながら株を鉢に入れる

- 根の周囲に用土を詰め込み安定させる

- 鉢底から流れ出るまでたっぷり水を与える

植え替えを適切に行い、ブルーベリーにとって快適な環境を目指しましょう。

ブルーベリーにおける病害虫など

ブルーベリーの鉢植え栽培において病害虫の被害は比較的控えめではありますが、環境によっては発生し樹体に被害を与えます。

| 病気 | 灰色カビ病 うどんこ病 斑点病 |

| 害虫 | カイガラムシ類 アブラムシ類 イラガ類 コガネムシ類 マイマイガ類 |

| 鳥害 | スズメ ヒヨドリ ムクドリ |

ここでは主な病害虫などの樹体に悪影響を与える注意点についてそれぞれ紹介します。

病気

病気はカビ・細菌・ウイルスなどが原因で発症し、病原菌そのものは肉眼で確認できないため被害状況から原因を推察する必要があります。

- 灰色カビ病

- うどんこ病

- 斑点病

上記3種類は多く見られやすい病気であり、それぞれ解説いたします。

灰色カビ病

| 症状 | 花・果実が灰色の菌糸で覆われる 葉は褐色になり縮れて枯れる |

| 対策 | 剪定で通気性を確保し湿度を適切に保つ 症状が現れた被害部位を取り除く |

灰色カビ病は春(4~6月)頃の多湿の時期に多く見られる病気であり、カビの一種である灰色カビ病菌が蕾・花・果実・葉などに感染することで発症します。

対策としては置き場所や剪定によって通気性を保つことであり、被害部位は広がる前に即刻除去しましょう。

うどんこ病

| 症状 | 葉や茎などに白い粉状のものがみられる 小さな点から白く広がって繁殖 |

| 対策 | 栽培場所の湿度を適切に保つ 被害部位を即座に取り除く |

うどんこ病は高温多湿で起きやすい病気であり、風によって菌の胞子が付着し増殖することで発症します。対策としては置き場所の湿度を適切に保つことであり、被害部位は広がる前に除去しましょう。

斑点病

| 症状 | 葉や茎に茶や紫で縁取られた斑点が出現 症状が重い場合には枝が枯れる |

| 対策 | 梅雨期の水やりを控えて湿度を抑える 被害部位をこまめに取り除く |

斑点病は5~8月頃の雨が多い時期に発生しやすい病気です。対策としては梅雨などの雨が多い時期は水やりを控えて湿度を抑え、被害部位はすぐに取り除きましょう。

害虫

ブルーベリーに現れる害虫にも様々あり、樹液を吸ったり食害を与えることで樹体に悪影響を与えます。

- アブラムシ類

- カイガラムシ類

- イラガ類

- コガネムシ類

- マイマイガ類

今回は上記5種類の害虫について紹介します。

アブラムシ類

| 時期 | 通年 |

| 症状 | 吸汁によるウイルスの拡散 すす病の原因となる分泌物を生成する |

| 対策 | 剪定で内部の風通しと日当たりを改善 窒素分の多い肥料を過剰に与えない 発見したら歯ブラシなどで落とす |

アブラムシは一年中発生する昆虫であり、新梢の先端に群生して樹液を吸い生育を阻害します。すす病の原因物質を生成するため、発見したらなるべく除去しましょう。

カイガラムシ類

| 時期 | 通年 |

| 症状 | 成虫や幼虫が枝に張り付いて樹液を吸う すす病の原因となる分泌物を生成する |

| 対策 | 発見したら歯ブラシなどで落とす |

カイガラムシは様々な種類があり、白いロウ状の物質を纏う種類や赤い硬い殻で表面を覆われている種類がいます。

イラガ類

| 時期 | 夏~秋ごろ |

| 症状 | 発生初期…薄く食害して葉が白く透ける 成長した幼虫…葉全体を食べる |

| 対策 | とげに猛毒があるので触れずに葉ごと取り除く 冬に繭を発見したら潰しておく |

イラガは繭の状態で越冬し、夏から秋にかけて発生する幼虫が食害により樹体に被害を与えます。

コガネムシ類

| 時期 | 成虫…5~9月頃 幼虫…通年 |

| 症状 | 成虫…葉の食害 幼虫…根の食害 |

| 対策 | 発見したら捕殺 土の表面に不織布を敷いて産卵を防ぐ |

コガネムシは成虫が葉を食べるのに加えて、土中に産卵し孵化した幼虫が根を食べます。

マイマイガ類

| 時期 | 春~夏ごろ |

| 症状 | 幼虫による葉の食害 大量発生時は葉を食べつくす |

| 対策 | 冬に産み付けた卵を歯ブラシ等で落とす 幼虫を見つけたら捕殺 |

マイマイガは春先に発生した幼虫が葉を食べて樹体に被害を与えます。

鳥害

5月~8月頃の果実が色づいてきたら、スズメ・ヒヨドリ・ムクドリなどが収穫直前の果実を食べに来ます。

屋外栽培では防鳥ネットを使い、ブルーベリーを鳥害から守ることをオススメします。また、被害果には病害虫が寄生しやすいため発見次第除去しましょう。

普段から樹体の観察をよく行い、早期発見と早期対処で病害虫の被害を最小限に留めましょう!

自分で育てるメリット・デメリット

ブルーベリーを自分で鉢植え栽培するメリットとデメリットを紹介いたします。

- 新鮮な完熟果実を味わえる

- 無農薬栽培が可能

- 樹体が小さくて管理がしやすい

- 品種が多く、様々な地域で育てられる

- 紅葉を楽しめる

何といっても傷みやすいブルーベリーを収穫直後の新鮮な状態で味わえることが自分で栽培する最大のメリットです。

環境や資材を準備するのが大変なことや作業に手間がかかること、虫などが寄りやすくなることもデメリットとしてあげられます。

ブルーベリー栽培の参考文献

本記事で参考にした資料を紹介いたします。

ブルーベリーを自宅で育てて楽しもう!

今回はブルーベリーの育て方について解説しました。家庭で簡単に行えるブルーベリーの鉢植え栽培を始めてみてはいかがでしょうか?

実際に筆者ずいがブルーベリーを栽培した体験も記事にしてますので、参考にしていただけたら幸いです。

自分の家に果物の樹があれば収穫できて楽しいだろうな!